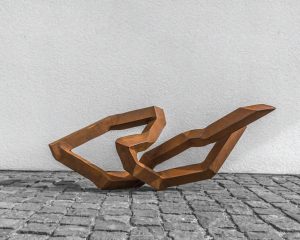

Robert Schad arbeitet in der Tradition der Stahlplastiker. Waren es kurz nach seiner Studienzeit noch vorgefertigte Eisen- und Stahlelemente, die er zu fragilen Gerüsten, eher Gestellen, und bald auch zu strenger geometrisierten Konstruktionen montierte, so tauchen doch relativ schnell die Merkmale seines unverwechselbaren Personalstils auf: Gerade Teile – Segmente massiven Vierkantstahls verschiedener Stärken – werden so verbunden und zusammengeschweißt, dass ihre versteiften Gelenke immer neue Richtungen vorgeben.

Robert Schad arbeitet in der Tradition der Stahlplastiker. Waren es kurz nach seiner Studienzeit noch vorgefertigte Eisen- und Stahlelemente, die er zu fragilen Gerüsten, eher Gestellen, und bald auch zu strenger geometrisierten Konstruktionen montierte, so tauchen doch relativ schnell die Merkmale seines unverwechselbaren Personalstils auf: Gerade Teile – Segmente massiven Vierkantstahls verschiedener Stärken – werden so verbunden und zusammengeschweißt, dass ihre versteiften Gelenke immer neue Richtungen vorgeben.

Dieses generative Prinzip ist zeichnerisch angelegt. Was die Wachskreide auf dem Papier, der Lack auf Stahlblech, kann auch der Stahl im Raum. Der Bauplan des Architekten hat schließlich und in der Regel den Bau zur Folge. Es gilt der künstlerische Infektionsweg: vom Kopf in die Hand in den Raum.

Es bleibt jedoch nicht allein bei der funktionalen Logik einer Umsetzungskette, die Robert Schad mit seinen Arbeiten im Auge hat. Für ihn ist der Stahl Mittel zum Zweck, also von der ihn treibenden Idee her nicht einmal das Wichtigste. Der Künstler handelt offensichtlich gegen das Materialselbstverständnis des Stahls. Denn die Vorgabe geht – wenn man so will – in einer Gravitationsignoranz auf, die lautet: Man darf diesem Material weder seine Schwere, sein Gewicht oder seine Masse anmerken, noch die enorme technische und physische Anstrengung, die seine Konstruktion erfordert hat. So waltet hier schlicht und einfach das Prinzip der Perfektion, das sich dem Unmög lichen stellt und dessen Realisation stets leicht und anstrengungsfrei daher kommen lassen will, so wie man es von Zauberern und Magiern her kennt, die mit einem Finger schnipp ganze Lokomotiven verschwinden oder wieder auftauchen lassen können. Die Perfektion hat nur ein Ziel: sie lässt jede Anstrengung, die Höchstleistungen einfordern, verpuffen.

Es bleibt jedoch nicht allein bei der funktionalen Logik einer Umsetzungskette, die Robert Schad mit seinen Arbeiten im Auge hat. Für ihn ist der Stahl Mittel zum Zweck, also von der ihn treibenden Idee her nicht einmal das Wichtigste. Der Künstler handelt offensichtlich gegen das Materialselbstverständnis des Stahls. Denn die Vorgabe geht – wenn man so will – in einer Gravitationsignoranz auf, die lautet: Man darf diesem Material weder seine Schwere, sein Gewicht oder seine Masse anmerken, noch die enorme technische und physische Anstrengung, die seine Konstruktion erfordert hat. So waltet hier schlicht und einfach das Prinzip der Perfektion, das sich dem Unmög lichen stellt und dessen Realisation stets leicht und anstrengungsfrei daher kommen lassen will, so wie man es von Zauberern und Magiern her kennt, die mit einem Finger schnipp ganze Lokomotiven verschwinden oder wieder auftauchen lassen können. Die Perfektion hat nur ein Ziel: sie lässt jede Anstrengung, die Höchstleistungen einfordern, verpuffen.

So ein Magier ist Robert Schad, wenn er tonnenschwere Stahlkonstruktionen in luftig emporstrebende Optik verwandelt. Schon die Künstler der Gotik und ihr Flamboyant- Stil haben das – aus mehr transzendentalen Gründen – in Stein versucht. In beiden Fällen geht es um die Aufhebung von erdgebundener Last und Schwere und deren beider Übergang in erlösend himmlische Leichtigkeit, sprich Immaterielles.

Es ist genau die Arbeit an diesem Übergang, die Robert Schad interessiert. Hier spielen Auflager und Balancen eine Rolle, der Umgang mit zentrobaren und zentripedalen Kräften, aber auch ein träumerischer Wille zur Aufhebung aller Last und Schwere. Die Assoziation eingefrorener Choreografien, festgehaltener Bewegungsspuren, Stand – bilder, die sich weiterdenken lassen in einem Film, Wachstumsphasen, Partituren oder Notationen melodisch-melismatischer Ereignisse, all dies kann den Transit aus dem präsenten Material beflügeln.

Es ist genau die Arbeit an diesem Übergang, die Robert Schad interessiert. Hier spielen Auflager und Balancen eine Rolle, der Umgang mit zentrobaren und zentripedalen Kräften, aber auch ein träumerischer Wille zur Aufhebung aller Last und Schwere. Die Assoziation eingefrorener Choreografien, festgehaltener Bewegungsspuren, Stand – bilder, die sich weiterdenken lassen in einem Film, Wachstumsphasen, Partituren oder Notationen melodisch-melismatischer Ereignisse, all dies kann den Transit aus dem präsenten Material beflügeln.

Robert Schads Stahlplastiken sind transitorisch angelegt, erzählen von Spuren und Verläufen, die vor ihrer stählernen Erstarrung Zeitprinzipien unterlagen und jetzt, eingefroren im Stahl, Rechenschaft über ihr ehemaliges zeitliches Vorhandensein abgeben und dokumentieren. Alles, was sich irgendwann einmal in der Zeit aufgehalten hat, kann hier und jetzt assoziiert werden. Biologisches und kristallines Wachstum, physische, psychische und genetische Prozesse, verstreckte Molekülketten, Brownsche Bewegung, generell Frequenzen, sogar DAX-Kurven, alles scheint in die Gelenke und Segmente der Stahlkonstruktionen implementierbar zu sein. So entstehen Glieder – puppen ökologisch-ökonomischer und psycho-physischer Seinszustände, die nie ihren Bezug zur atmenden Natur und Anthropologie vergessen haben.

Bewegung und Akustik, Tanz und Musik, sind die wichtigsten, eingefrorenen Schwingungsverhältnisse in der Optik der Stahlplastiken von Robert Schad. Aber es gibt noch ein wichtiges, jedoch wenig beachtetes Schwingungspotenzial, das mit der Be ar – beitung der Metalloberfläche zusammenhängt. Denn jede Oberflächenbehandlung transportiert auf ihre Art weitere ästhetische Signale einer künstlerischen Haltung.

So ist Robert Schad, wie viele seiner Künstlerkollegen, an der Patina seiner Objekte interessiert und gibt oder lässt so dem Stahl bewusst eine weitere, zeitgebundene Offenbarungschance. Denn mit dem Oberflächenrost der Patina, dem oxidierten, mit Luft kollidierten Stahl also, kommt etwas in die Objekte, das ihnen, ja, so etwas wie einen Atemnachweis bescheinigen könnte. Es ist wie ein memento mori, wie die Erinnerung an die Vergänglichkeit, aber auch gleichzeitig die Erinnerung an die Rest beseelung eines (scheinbar) toten Materials – und immer ist es ein Hinweis des Stahls auf seinen Willen zum Weiterleben, solange es seine Umgebungsrealität zulässt.

So ist Robert Schad, wie viele seiner Künstlerkollegen, an der Patina seiner Objekte interessiert und gibt oder lässt so dem Stahl bewusst eine weitere, zeitgebundene Offenbarungschance. Denn mit dem Oberflächenrost der Patina, dem oxidierten, mit Luft kollidierten Stahl also, kommt etwas in die Objekte, das ihnen, ja, so etwas wie einen Atemnachweis bescheinigen könnte. Es ist wie ein memento mori, wie die Erinnerung an die Vergänglichkeit, aber auch gleichzeitig die Erinnerung an die Rest beseelung eines (scheinbar) toten Materials – und immer ist es ein Hinweis des Stahls auf seinen Willen zum Weiterleben, solange es seine Umgebungsrealität zulässt.

Herbert Köhler (*1953)

Musikwissenschaftler und promovierter Kunsthistoriker

Arbeitet als Kunst- und Kulturpublizist für Rundfunk, Print-

und elektronische Medien

Gewähltes Mitglied der AICA (Association internationale des critiques d’art)